关键词 |

明清佛像目前市场价格,东丽明清佛像,明清佛像款识真品图片,清代铜鎏金文殊菩萨造像 |

面向地区 |

明代汉传佛像通常用青铜,藏传佛像通常用红铜;清代汉传、藏传佛像才有用黄铜锻造的,但乾隆期间汉传佛像也有用红铜锻造的。因而,明代款式的佛像只需显露哪怕是米粒巨细的黄铜色,就必是新仿佛像无疑。

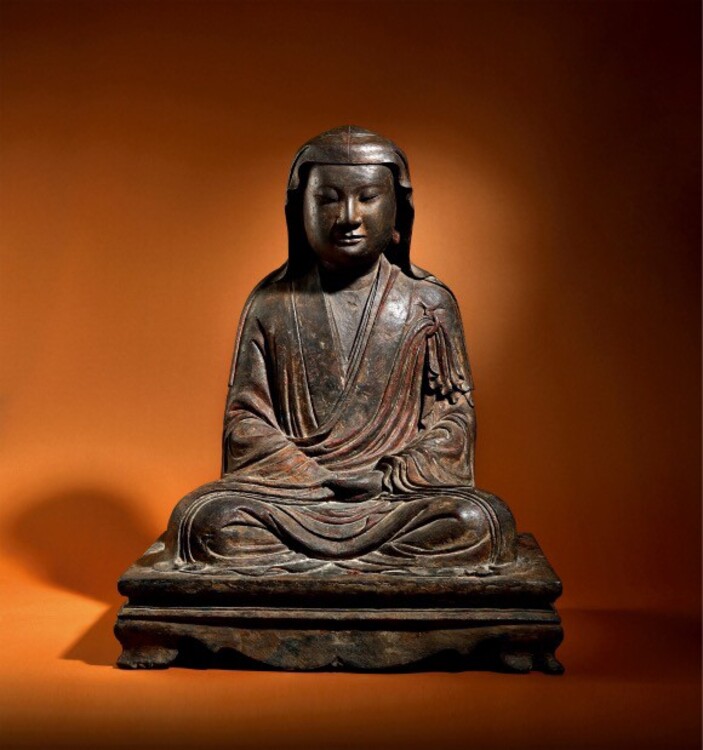

清代佛像在继承明代传统的基础上有所创新,风格更为多样,趋于世俗化与程式化。脸型方圆丰润,丰颐宽额,五官,双眼传神,面部表情丰富生动,更贴近百姓的审美情趣。身体比例协调,造型优美,多着汉式衣服,衣纹呈放射状,衣褶曲折生动,帔帛较宽大,仿若随风舞动,增添了造像的生动性。胸前所饰的璎珞、串珠,雕刻得极为精美细腻,华贵高雅,展现出的工艺。莲座底沿明显外撇,莲瓣规整,莲瓣扁平,一般只围大半,时代特征显著。度母眼线为一波三折式,间距较宽,是清乾隆造像的典型特点。冠叶呈平板状,不镂空,制作较粗率,与明代宝冠形成鲜明对比。

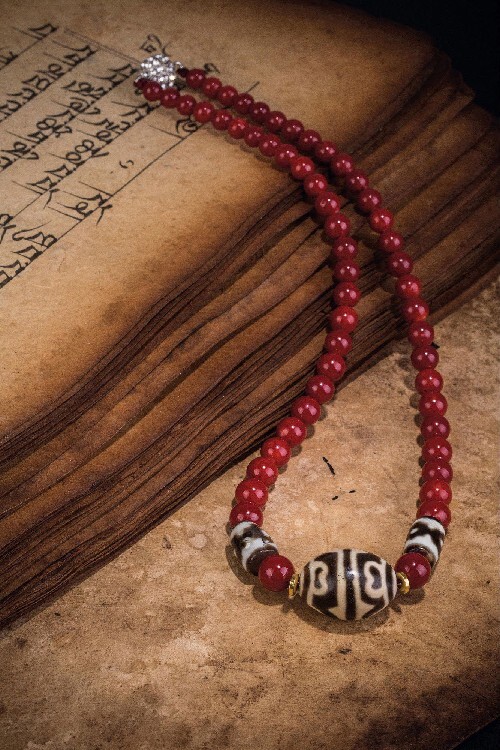

清代佛像制作工艺延续明代,并有所发展,技法更加成熟多样。铸造工艺同样,注重细节表现,佛像的面部表情、肌肉纹理等都塑造得细腻逼真,生动地展现出人物的神态与情感。雕刻工艺在继承明代写实风格的基础上,更加注重装饰性,花纹图案繁复华丽,增添了造像的艺术美感。鎏金工艺依然流行,不过清代中后期部分佛像鎏金层较薄,色泽略显暗淡,与明代佛像的厚重金水有所不同。此外,清代佛像还常运用镶嵌工艺,如在佛像的宝冠、璎珞、莲座等处镶嵌宝石、珊瑚、松石等,以增加其华丽程度,但真品镶嵌工艺,宝石质地优良,而赝品往往镶嵌粗糙,宝石品质低劣。

“闻” 涵盖听声与嗅味。轻敲佛像,听其声音,古代佛像所用铜质纯净,敲击声清脆悠扬、余音绵长,而现代仿品多为合金材质,声音沉闷、短暂尖锐。嗅闻佛像气味,长期供奉、烟火熏蒸的古佛像,会散发淡淡的烟火味或寺庙特有的香火气,若长期埋藏地下,还会有轻微发霉、发朽味;现代仿品由于多经化学药剂处理,常带有刺鼻的化学腐蚀味或油漆味。

赝品同样是一尊 “铜鎏金释迦牟尼佛坐像”,高度亦约 30 厘米。初看造型与真品相似,但细察之下,破绽频出。面相虽也丰润,却略显呆板,双目目光呆滞,缺乏神韵;眉毛细短,刻画生硬;嘴唇厚实,嘴角弧度不自然。身材比例略显失调,上身偏长,下身较短;袈裟质感生硬,衣纹处理粗糙,褶皱不自然,似用工具硬刻而成,毫无灵动飘逸之感;手部比例不协调,手指短粗,关节僵硬。莲座莲瓣扁平,形态单一,雕刻粗糙,无卷草纹装饰;底沿外撇角度过大,连珠纹排列稀疏、大小不均。鎏金层薄且色泽发青,金色浮于表面,多处有脱落、斑驳迹象,露肉处脱金极不自然,明显是人为做旧。

通过这组真假佛像对比,可清晰洞察明清佛像在造型、工艺、材质、神韵等多方面的显著差异。收藏者在品鉴佛像时,务必综合考量各要素,练就一双慧眼,方能在浩如烟海的佛像收藏领域觅得珍品。

然而,风险之下机遇亦存。随着文化产业的蓬勃发展,艺术品市场不断升温,明清佛像作为佛教文化与艺术融合的结晶,其文化价值与艺术魅力愈发受到珍视,市场需求有望持续增长。再者,随着研究的深入、鉴定技术的进步,藏家鉴别真伪的能力逐步提升,有望淘得真品,收获丰厚回报。

收藏明清佛像宛如一场知识、眼力与胆识的综合较量。藏家不断学习、积累经验、审慎抉择,方可在这场收藏盛宴中,规避风险,把握机遇,觅得心仪珍品,实现文化传承与投资增值的双赢。

一家集景德镇陶瓷瓷板画销售推广,收藏品鉴定评估,陶瓷文化传播类产品交易的综合性平台,公司主要经营景德镇陶瓷瓷板画,大师瓷 礼品瓷 等艺术品收藏。